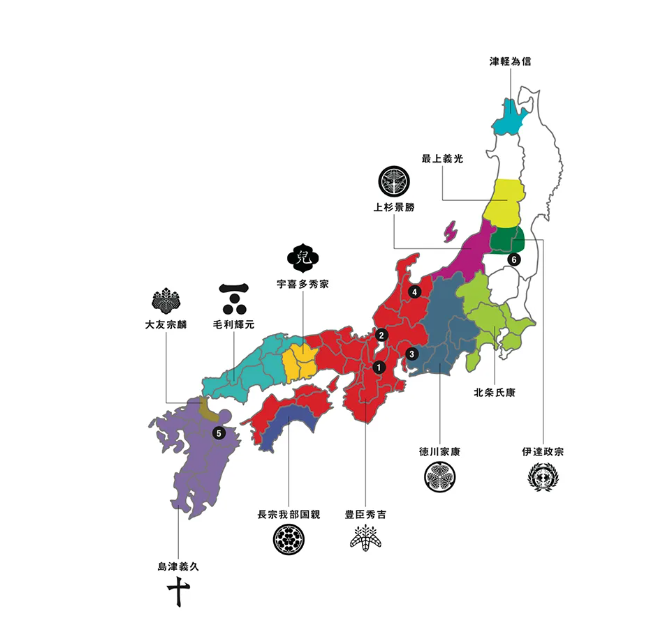

토요토미 히데요시(풍신수길)는 전국시대를 통일한 후

각 영주들에게 영지를 배분하기 위해 각 지역별 생산력(석고) / 식량 생산량

일본은 당시 1,850만으로 조사를 진행했으며,

보통 1만석당 병졸 250명으로 계산하여

총 462,500명의 병력 운용이 가능하다고 계산이 된다.

일본측 기록에 따르면 조선 1차 출병에 약 17만명 수준의 파병을 진행했다

17만명은 당시 기록으로 확인해볼때 680만석에 해당하는 병력으로

큐슈 (239만), 시코쿠(78만), 주코쿠 (175만) 병력이 대부분 출정한 것으로 예상된다.

실제 일본군의 진영편성도큐슈, 시코쿠, 주코쿠 세력으로 편성되어 출병했다.

토요토미의 통일 이후 시마즈를 정벌하여 시마즈 가문은 사쓰마 지역한정으로 축소되었고

호조 가문을 축출하여 덕천가강(도쿠가와 이에야스)을 미카와 지역에서 관동지역으로 이동시켰다.

해당지도와는 좀 다르지만 주코쿠의 모리가문만 세를 유지하고

큐슈지역의 시마즈 정벌 이후에는 토요토미의 가신인

가토, 고니시, 구로다, 타비차바, 고바야카와 가문에 분배되어 참전한것으로 보인다.

당시 일본에서 조선의 토지 결수를 파악한 내용은

조선은 당시 1,191만석 수준으로 파악했다.

경상도, 전라도가 약 520만석으로 조선의 대부분의 생산을 담당했고

해당 내용으로 추측해볼때 조선은 약 30만명을 동원가능한 것으로 추측된다.

임진왜란 당시 간토, 도호쿠, 주부 지역 다이묘들은 대부분 참전하지 않았기 때문에

조선이 총동원을 했더라면 병력의 우위에 있을수도 있었다.

하지만 일본은 약 100년이상의 혼돈의 전국시대를 지나면서

각 영지별로 생산성을 올리는데 경쟁이 있었고

은광 개발에 모든 총력을 기울여 경제적으로 조선보다 우위에 있었던 것이 사실이다.

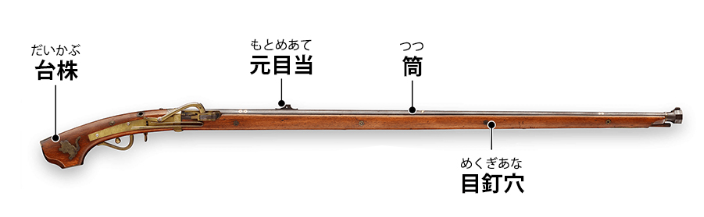

임진왜란 당시 일본에서 조총의 가격은 9석당 1정으로 추측된다.

10만석의 영주가 1년 모든 금액을 조총 구입에 사용하면 10,000정 수준 확보가 된다.

하지만 대량확보 하더라도, 화약이 없으면 소용이 없는데

철탄과 유황, 목초는 일본내에서도 수급이 가능했지만

질석은 명나라나, 포르투갈을 통해서 수입에 의존하여 상당히 고가였다.

하여 임진왜란 당시에도 조총병은 전병력의 10% 수준으로 보고 있다.

또한 화약은 당시 기술로는 보관이 어려워

무한정으로 저장하기가 어려웠다. 조총을 운영하는데 상당한 경제력이 필요했던 것으로 보인다.

일본의 면적을 현 시대 기준으로 보면 남한 면적의 3.7배, 한반도 면적의 1.7배

당시 파악한 토지결수로 보면 비슷해 보이긴 한다.

다만 풍신수길 시대에는 훗카이도 지역이 정상적으로 편입되기 이전시기라

훗카이도 지역을 제외하면 1.25배 수준이 된다.

토지 생산량은 1,191만석, 1,850만석 1.55배 수준으로

조선의 생산력이 굉장히 낮았음을 알 수 있다.

거기에 당시 조선의 평안도와, 함경도는 방위비로 현지 사용되어

조정에서 활용 가능한 세수는 더욱 더 줄어들게 된다.

하지만 당시 일본도 서쪽 다이묘들을 위주로 참전 했다는 점

동쪽 다이묘들은 실제 참전은 하지 않고 예비병, 군수물자 지원만 했다는 점만 볼때

조선의 경제력이 임진왜란에 침략한 군대에 비해서 부족하다고 생각되지는 않는다.

당시 조선은 중앙 집권 단일 국가였지만, 당시 일본은 풍신수길(토요토미 히데요시)에

의해 통일이 되었다고 하지만 지방 봉건영주는 여전히 존재했고

그들을 100% 제어해내지는 못했기 때문에

조선과 일본의 국력차가 일본이 우세했다고 생각하지는 않는다.

'역사이야기 > 한국사' 카테고리의 다른 글

| 역사이야기_한 민족의 방파제 고구려 이야기 (23) | 2024.09.13 |

|---|---|

| 역사이야기_임진왜란 초기 조선의 무력한 대응 (66) | 2024.07.03 |

| 역사이야기_임진왜란이 시작된 배경 ① (풍신수길, 선조 / 조선, 일본 국력비교) (55) | 2024.06.30 |

| 역사이야기_고구려는 왜 더 성장하지 못했나 (49) | 2024.06.16 |

| 역사이야기_우리의 전성기는 왜 50년도 유지 하지 못했을까? (28) | 2024.05.07 |